Das Flüchtlingslager Kakuma im Norden von Kenia beherbergt mehr als 300 000 Menschen.JETZT IST SIE an der Reihe: Sharlotte Bawili steht auf, stützt sich mit beiden Händen auf die Schulbank, und dann spricht sie. „Als Mädchen kann uns viel passieren“, sagt sie. Sogar der eigene Onkel könne einem etwas Schlimmes antun. Aber, sagt Sharlotte, sie könnten etwas dagegen tun. Ihre Mitschülerinnen nicken. „Wenn mich jemand anfasst, dann schreie ich laut“, sagt eine Schülerin. „Oder ich versuche, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, um ihn zu besänftigen.“

Das Flüchtlingslager Kakuma im Norden von Kenia beherbergt mehr als 300 000 Menschen.JETZT IST SIE an der Reihe: Sharlotte Bawili steht auf, stützt sich mit beiden Händen auf die Schulbank, und dann spricht sie. „Als Mädchen kann uns viel passieren“, sagt sie. Sogar der eigene Onkel könne einem etwas Schlimmes antun. Aber, sagt Sharlotte, sie könnten etwas dagegen tun. Ihre Mitschülerinnen nicken. „Wenn mich jemand anfasst, dann schreie ich laut“, sagt eine Schülerin. „Oder ich versuche, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, um ihn zu besänftigen.“

Die Schülerinnen der „Blue State Secondary School“ geben sich ganz konkrete Ratschläge: Niemals alleine zur Schule gehen! Immer zu zweit, oder noch besser: als Gruppe! Keine Abkürzung gehen, vorallem nicht unten am Fluss, dort, wo seltsame Menschen herumlungern!

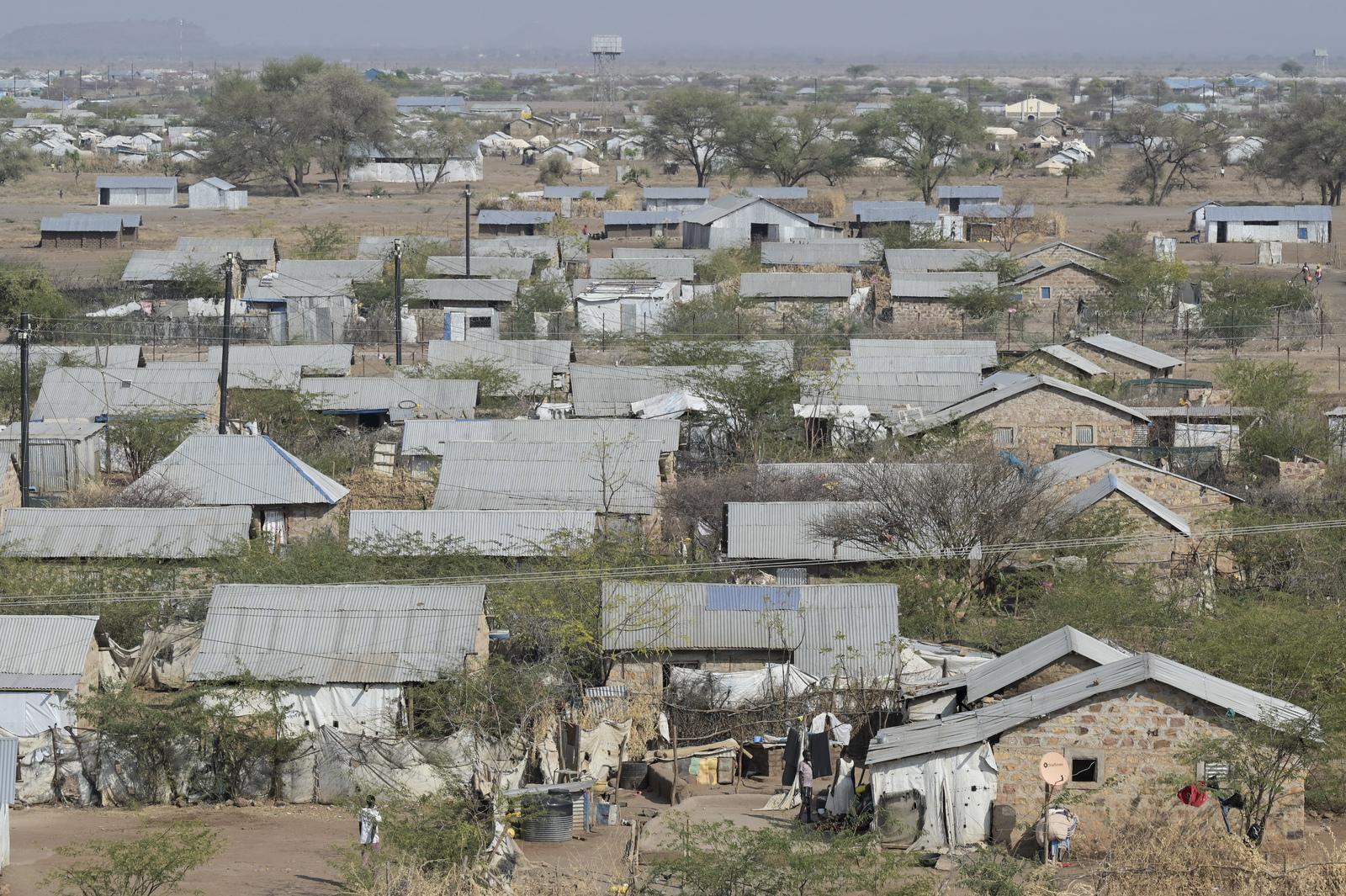

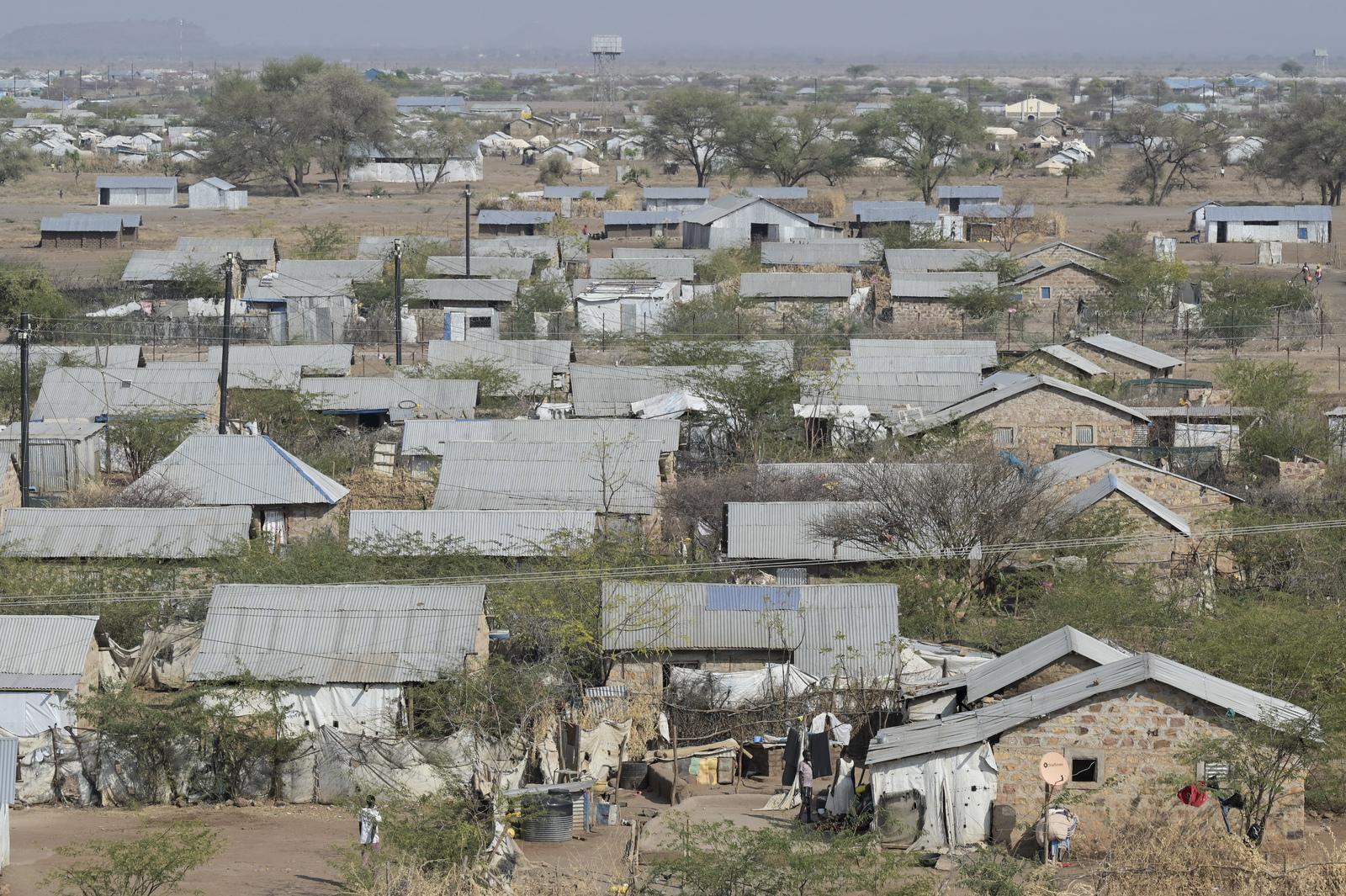

Die Schule liegt im Flüchtlingslager Kakuma. Inzwischen leben dort mehr als 300 000 Menschen aus Ländern wie Südsudan, Somalia, Äthiopien, Kongo und Burundi. Alles Länder, die schwere Zeiten mit Krieg und Hungersnot durchlebt haben. Kakuma gehört zur Region Turkana, eine Halbwüste im Norden Kenias. Kaum jemand ist freiwillig hier. „Kakuma“ heißt so viel wie „Nirgendwo“. Man lebt hier nur, weil es anderswo noch schwieriger wäre. „Seit zwei Wochen gibt es kein Wasser mehr“, erklärt Enos Kabelle vom Jesuit Refugee Service (JRS), dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst, an einem Freitag Ende Februar. Auch die Essensrationen, die einmal pro Monat an die Menschen verteilt werden, sind drastisch gekürzt worden. Die Folge: Überall sieht man Menschen, die verzweifelt nach Trinkwasser suchen. Die einen ziehen mit gelben Kanistern durch die Straßen, in der Hoffnung, dass nicht doch eine der Wasserleitungen oder einer der Wassertanks noch ein paar Liter hergeben. Oder sie gehen in eines der ausgetrockneten Flussbetten und graben dort mit bloßen Händen in die Erde. Zu dieser ohnehin schon angespannten Situation kam nun noch die fatale Ankündigung aus den USA: Präsident Trump ließ die amerikanische Entwicklungshilfe einfrieren. Die Menschen hier vor Ort sind sich einig: Die Lage wird sich in den kommenden Monaten noch verschärfen.

Über verschlungene Wege in die Zukunft

„Ich bin hier in Kakuma geboren,“ sagt Cecilia Adol. Ihre Eltern kamen aus dem Südsudan nach Kenia. Als es nach Frieden aussah, gingen sie zurück. „Aber der Krieg kam wieder, und so sind wir wieder hierher geflohen.“ Cecilia ist 18, und geht in die 8. Klasse. „Ich bin etwas spät dran“, sagt sie. Wegen Krieg und Flucht hat sie ein paar Mal mit der Schule aussetzen müssen. Aber jetzt hat sie ein klares Ziel vor Augen: „Ich möchte Ärztin werden!“ Nach der Schule Medizin studieren und anderen Menschen helfen, das will sie schaffen. Sie gehört zu den Besten ihrer Klasse. Dass sie so weit gekommen ist, war nicht vorgezeichnet. „Ich bin die Erste aus meiner Familie, die auf eine weiterführende Schule geht“, sagt Cecilia stolz. Ihr Vater sei zunächst dagegen gewesen. „Er dachte, nur meine Brüder sollen etwas lernen.“ Die Tochter würde sowieso zur rechten Zeit verheiratet werden. „Doch er hat seine Meinung geändert.“ Cecilia ist auf einem guten Weg.

Mary K. wurde von ihrer Familie verjagt.„Ich dachte: Das ist das Ende“, sagt dagegen Nyariek. „Ich dachte, jetzt sind alle Träume und Ziele, die ich für mein Leben hatte, zerstört.“ Was war geschehen? Nyariek war gerade 17 geworden, da erwartete sie ein Kind. Der Vater? „Ein Mitschüler von mir. Ich habe ihn seitdem nie mehr gesehen.“ Er sei zurück in den Südsudan gegangen, sie hat keinen Kontakt mehr, und ist jetzt auf sich alleine gestellt. „Ich will aber weiter zur Schule gehen“, sagt sie. Meinem Kind soll es nicht so ergehen, wie mir.“ Zum Glück ist sie nicht ganz alleine. Caroline Onyango schaut regelmäßig nach ihr. Sie arbeitet für den Jesuit Refugee Service (JRS). Als sie ihren heutigen Hausbesuch bei Nyariek beendet, sagt sie: „Denk dran: Ein Kind zu bekommen, ist nicht das Ende deines Lebens!“ Der JRS hat ihr geholfen, dass sie auch nach der Geburt wieder in die Schule gehen kann. Mit etwas Geld für Schulhefte und für die Schulgebühr. Und sie fanden eine Nachbarsfrau, die sich nun regelmäßig ums Kind kümmert, wenn die junge Mutter zur Schule geht. Nyariek hat ihr Baby „Blessing“ genannt. Das heißt „Segen“

Mary K. wurde von ihrer Familie verjagt.„Ich dachte: Das ist das Ende“, sagt dagegen Nyariek. „Ich dachte, jetzt sind alle Träume und Ziele, die ich für mein Leben hatte, zerstört.“ Was war geschehen? Nyariek war gerade 17 geworden, da erwartete sie ein Kind. Der Vater? „Ein Mitschüler von mir. Ich habe ihn seitdem nie mehr gesehen.“ Er sei zurück in den Südsudan gegangen, sie hat keinen Kontakt mehr, und ist jetzt auf sich alleine gestellt. „Ich will aber weiter zur Schule gehen“, sagt sie. Meinem Kind soll es nicht so ergehen, wie mir.“ Zum Glück ist sie nicht ganz alleine. Caroline Onyango schaut regelmäßig nach ihr. Sie arbeitet für den Jesuit Refugee Service (JRS). Als sie ihren heutigen Hausbesuch bei Nyariek beendet, sagt sie: „Denk dran: Ein Kind zu bekommen, ist nicht das Ende deines Lebens!“ Der JRS hat ihr geholfen, dass sie auch nach der Geburt wieder in die Schule gehen kann. Mit etwas Geld für Schulhefte und für die Schulgebühr. Und sie fanden eine Nachbarsfrau, die sich nun regelmäßig ums Kind kümmert, wenn die junge Mutter zur Schule geht. Nyariek hat ihr Baby „Blessing“ genannt. Das heißt „Segen“

„Das Ende des Leben" – auch für Mary K. fühlte es sich zeitweise so an, als seien alle ihre Hoffnungen verloren gegangen. Sie lebte in einer Ehe, die sie nicht gewollt hatte – die beiden Familien hatten die Hochzeit arrangiert. Es gab Gewalt, Demütigungen, Schläge. Und als eines ihrer Kinder krank wurde, weigerte sich ihr Mann, ihr das Geld für die Arztkosten zu geben. Mary K. entschloss sich zu fliehen. Sie fand Zuflucht bei einer anderen Familie. Doch ihr Mann spürte sie auf – erneut musste sie Schläge erdulden. Sie wusste nicht mehr weiter. „Ich ging in einen Garten“, erzählt sie leise, während sie nach den richtigen Worten sucht. „Und dort wollte ich mir das Leben nehmen.

Neustart im Schutzhaus für Frauen

Doch sie wurde gerade noch rechtzeitig entdeckt, und sie überlebte. Jetzt lebt sie in Kakuma, an einem geheimen Ort, den möglichst niemand kennen soll. Es ist ein Schutzhaus für Frauen, die in dieser schwierigen Umgebung des Flüchtlingslagers vor Gewalt und Misshandlung geflohen sind. Betreiber ist der JRS.

Gemeinsam arbeiten die Frauen an einer besseren Zukunft. Sie helfen sich gegenseitig, lernen Schneidern, und planen, mit ihren Fertigkeiten kleine Läden zu eröffnen. Neben Mary K. sitzt Nasbeha A. Sie trägt einen ockergelben Schleier. Ursprünglich kommt sie aus Somalia, lebt aber schon mehr als 20 Jahre in Kenia. „Erst die letzten drei Jahre sind schlimm gewesen“, sagt die Frau. Ein Polizist habe sie misshandelt und bedroht, deshalb floh sie hierher. Jetzt lebt sie im Versteck, hinter Stacheldraht und dicken Eisentoren. „Ich will endlich wieder frei sein“, sagt sie.

Für viele endet in Kakuma auch die Reise. In der Nähe des Camps liegen viele Menschen begraben.Frei sein. In Frieden leben. Viele tausend Menschen kommen jedes Jahr nach Kenia, und suchen genau das. Im Vergleich zu Krisenländern wie Kongo, Somalia oder Südsudan ist Kenia für viele ein Ort der Hoffnung. Doch auch hier haben es besonders die Frauen und Mädchen schwer. Nicht weit außerhalb von Kakuma lebt Angeline L. Sie ist Kenianerin, vom Volk der Turkana. Auch unter den Turkana-Nomaden herrschen Traditionen, die vielleicht dem Fortbestand der Familienclans dienen sollen, aber letztlich nur zu Unterdrückung und Ausbeutung führen. Für Angeline wäre bald die Zeit gekommen, um zu heiraten. Vermutlich einen Mann, den die Familie ausgesucht hätte. Es wäre ein Brautpreis geflossen, die Familien wären zusammengekommen, das Heiratsgeschäft wäre besiegelt. Doch für Angeline kam es anders. Schon mit 15 wurde sie schwanger, das Kind ist jetzt zwei Jahre alt. „Eine Schande!“, lautete das Urteil in der Familie. Sie hatte eigenmächtig deren Pläne durchkreuzt. Zur Strafe wurde Angeline verstoßen, sie musste ihr Dorf verlassen. Jetzt schlägt sie sich durch, nimmt Handlanger- und Haushaltsjobs an.

Für viele endet in Kakuma auch die Reise. In der Nähe des Camps liegen viele Menschen begraben.Frei sein. In Frieden leben. Viele tausend Menschen kommen jedes Jahr nach Kenia, und suchen genau das. Im Vergleich zu Krisenländern wie Kongo, Somalia oder Südsudan ist Kenia für viele ein Ort der Hoffnung. Doch auch hier haben es besonders die Frauen und Mädchen schwer. Nicht weit außerhalb von Kakuma lebt Angeline L. Sie ist Kenianerin, vom Volk der Turkana. Auch unter den Turkana-Nomaden herrschen Traditionen, die vielleicht dem Fortbestand der Familienclans dienen sollen, aber letztlich nur zu Unterdrückung und Ausbeutung führen. Für Angeline wäre bald die Zeit gekommen, um zu heiraten. Vermutlich einen Mann, den die Familie ausgesucht hätte. Es wäre ein Brautpreis geflossen, die Familien wären zusammengekommen, das Heiratsgeschäft wäre besiegelt. Doch für Angeline kam es anders. Schon mit 15 wurde sie schwanger, das Kind ist jetzt zwei Jahre alt. „Eine Schande!“, lautete das Urteil in der Familie. Sie hatte eigenmächtig deren Pläne durchkreuzt. Zur Strafe wurde Angeline verstoßen, sie musste ihr Dorf verlassen. Jetzt schlägt sie sich durch, nimmt Handlanger- und Haushaltsjobs an.

Was ist nun zu hoffen für Sharlotte, Cecilia, Mary, Nasbeha, Angeline – und all die vielen anderen? Für wie viele werden sich die Hoffnungen erfüllen? Und für wie viele nicht? „Dieses Mädchen starb 2019. Ihr Name war Ihisa Aya Karlo.“ Das steht auf einem improvisierten Grabstein. In der Nähe von Kakuma liegen viele Menschen begraben. Oft sind es nur Steinhaufen. Die Erde ist so hart und trocken, dass sich kein tiefes Grab ausheben lässt. Auf manchen Gräbern liegen letzte Dinge, die den Verstorbenen mitgegeben wurden. Ein bisschen Besitz den sie hatten – Stofftücher, Schuhe, ein Trinkbecher. Viel mehr hat das Leben in Kakuma nicht hergegeben für sie.

Das Flüchtlingslager Kakuma im Norden von Kenia beherbergt mehr als 300 000 Menschen.

Das Flüchtlingslager Kakuma im Norden von Kenia beherbergt mehr als 300 000 Menschen.